10年間の心臓リハビリテーション追跡から分かったこと

今回取り上げた研究はこちら。

詳細は文献をお読みください。

何と言っても10年間という超長期にわたる追跡調査ができているのがものすごい価値があると感じます。

だいたい心臓リハビリテーションは3-5カ月程度で終了を迎え、その後は非監視下での運動療法を継続するよう指導していることが多いと思います。

私は、医療費という目をつむればこの選択は望ましくないと考えています。

どう考えてもドロップアウトの可能性が高すぎるからです。

実際、心不全や狭心症の再発で再入院することになる患者は少なくありません。

しかし、いつまでも病院で心臓リハビリテーションを行うことがベストではない、とはいっても受け皿になるフィットネス施設も充実していない。

日本はまだまだそういう現実にあると感じています。

そういう意味でも10年という長期間の追跡の価値はとても高いと考えます。

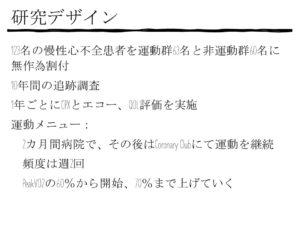

1. 研究デザインと方法

研究はRCTで行われています。

1年ごとにCPXとエコーとQOLの評価を実施しています。

QOLの評価にはMinnesota Living with Heart Failure Questionnaire(MLHFQ)という心不全用の評価チャートを利用しています。

気になる運動療法については、まずは2カ月間病院で監視下運動療法を行い、その後は6カ月に一回の頻度で病院で監視下を行い、それ以外はCoronary Clubという施設で運動を実施しているようです。

Coronary Clubというのがどういう施設なのか詳細は記載がありませんが、監視下での運動療法が実施できる病院ではない施設ということだと思います(日本で言えばメディカルフィットネスのようなものでしょうか)

運動負荷はCPXの結果よりPeakVO2の60%から開始し、徐々に70%まで上げていくということで、ATよりやや高めの負荷まで行っている可能性があります。

けっこうしっかり運動負荷をかけているな

という印象です。

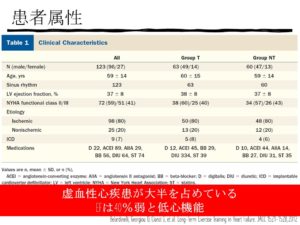

患者属性はこちらの通り。

60歳前後と比較的若い患者さんが多く、Ischemic(虚血)が80%を占めているのが特徴です。

LVEFは40%程度と軽度心機能低下です。

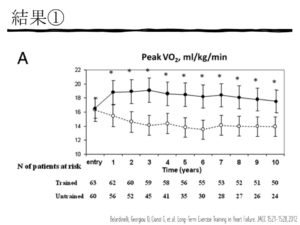

2. 結果とそこから考えられること

まず、運動耐用能の指標であるPeakVO2です。

こちらのように、きれいに有意差が出ました。

1年目ですでに運動群(実線)が有意に運動耐用能が高く、その効果は10年後まで維持されていました。

一方で、運動療法していない群は1年目からずっと低いまま。

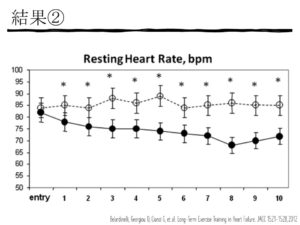

続いて安静時心拍数ですが、こちらも有意差が出ており、運動療法の効果ではないかと考察されています。

また、長期予後を予測する指標としてPeakVO2と安静時心拍数が独立した予後予測因子として抽出されました。

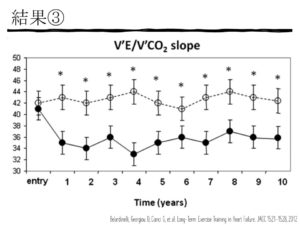

換気の指標とされているVE/VCO2 slopeもきれいに差が出ています。

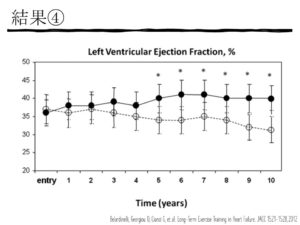

一方で、LVEFについては5年目から有意差が出ており、こちらに関してはリバースリモデリングは5年という長期スパンで効果が出現するのではないかと考察されています。

こう考えると、やはり半年程度で外来心リハを終了してしまう事がもったいないように思います。

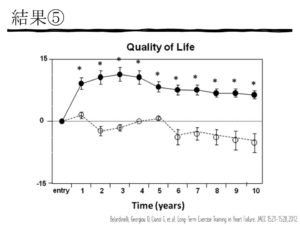

QOLについては運動療法群の方が良い結果となっております、理由については追及はされていませんが、ここにも運動の効果が出ていると考えられます。

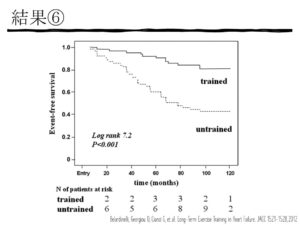

最後に無事故生存率ですが、やはり運動療法群で良い結果となりました。

この辺りは過去の研究結果通りということになりますが、やはり運動療法を行うことは多方面でプラスの効果が得られるのですね。

3. まとめ

今回は10年という長期の追跡調査結果でした。

今回すごいのが、離脱率が少ないことです。

多くの大規模臨床試験では、非監視下の運動療法がおこなわれており、離脱率も高いのですが、今回はCoronary Clubという場所でスタッフの方の監視下での運動療法を行ったことで少ない離脱率が実現したと考えられています。

10年続けるということはとんでもないことですが、それを可能にするためには、やはり病院の外でも一人での自主トレのようなものにせず、何かしら運動を継続することができる方法を提供してあげることが必要であると考えます。

どんなに良い効果があったとしても、続けないと意味がありません。

病院はすぐに定員オーバーになってしまうので、やはり民間レベルで心臓リハビリテーションを提供できる施設が望ましいと考えます。

最近では民間のフィットネスクラブでも心臓リハビリテーションに協力してくれているところも出てきているようです。

こういうところと連携して長期的に運動療法を提供できる社会の仕組みが整うことを期待します。

本日の内容は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございます!

Porcsではオンラインサロンを運営しています

簡単に言うと、一緒に勉強しよう!というスタイルです。

勉強は一人でもできますが、多くの仲間に良いアドバイスをもらうことでその効果・効率は飛躍的に向上します。

私は専門である心臓リハビリテーションについてのお話を行いますが、サロン生には心リハを専門にしたい人もいればそうではない人もいます。

そうではない人にも

心リハ×〇〇

となるよう、自分の専門性に心リハを加えてもらうことで視野を広げてより良いリハビリテーションを提供してもらいたいという思いでサロンを運営しております。

絶対に損はさせません、熱い仲間と一緒に勉強できることが私の楽しみでもあります。

ご興味のある方はこちらからお申込み下さい。

よろしくお願い致します!

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2021.06.01ボトックス治療後のリハビリテーションの考え方

お知らせ2021.06.01ボトックス治療後のリハビリテーションの考え方 お知らせ2021.03.16呼吸困難感の3つのメカニズム~原因を考えた呼吸リハビリテーション~

お知らせ2021.03.16呼吸困難感の3つのメカニズム~原因を考えた呼吸リハビリテーション~ お知らせ2021.02.14モニター心電図を見るときのちょっとしたポイント

お知らせ2021.02.14モニター心電図を見るときのちょっとしたポイント お知らせ2020.12.05心電図はリスク管理に欠かせない

お知らせ2020.12.05心電図はリスク管理に欠かせない