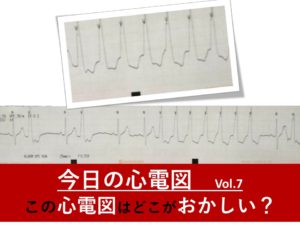

あなたなら、こんな時どうしますか? 心リハ中にPSVT発生

こんにちわ。

先日の心リハ中に久々のイベント発生でしたので報告と解説を行いたいと思います。

今回出現したのは発作性上室頻拍(paroxysmal supraventricular tachycardia;PSVT)です。

まず、PSVTとはどのような不整脈なのかから解説していきますね。

PSVTとは

上室というのは心室より上側、主に心房と房室接合部です。

ここが原因で頻脈になっているのが発作性上室(性)頻拍です。

代表的なのが房室回帰性頻拍(AVRT:atrioventricular reciprocating tachycardia)と房室結節回帰性頻拍(AVNRT:atrioventricular nodal reentrant tachycardia)です。

この2つがPSVTの90%を占めるとされています。

それぞれ特徴的な心電図波形があるのですが、リハビリ中と考えるとモニター心電図でそこの鑑別は難しいです。

鑑別は我々の、特にリハビリ中の仕事ではないですから、詳細は割愛します。

心拍数は100以上となります、今回は160前後でした。

波形はNarrowQRSでリズムはおおむね一定。

PSVTが出たら、どうすればよいか?

まずは運動は即中止です。

それまで100前後で経過していた心拍数がいきなり160に跳ね上がるんで、動機がすることが多いです。

突然の動機症状の原因としてもPSVTは多いとされています。

本症例も同様に軽い動機(気分不良などはない)を訴えました、心電図変化にすぐに気づきエルゴを中止。椅子に座って休憩させました。

ベッドは横にあります、これ以上気分不良が進むようなら臥床させようかと考えました。

PSVT自体はそこまで危険なものではありませんが、動機や気分不良、時に眼前暗黒感を認めます。

したがって、緊急性がそこまで高くはないですが、運動は中止すべきでしょう、そして医師への報告です。

医師へどのように報告しますか?

医師への報告は迅速に行うことが重要です、しかし、焦りすぎても何を伝えたいのか医師にはわかりません。

『とにかくすぐに来てください!』

という感情での訴えが通る職場ならそれでもよいですが(笑)、通常望ましい対処法ではないでしょう。

まず、バイタルの確認です。

血圧、SPO2をすぐに測定しました。

なぜかと言うと、もちろん状態の把握のためにも必要ですし報告にも不可欠な情報です。

報告しなかったらおそらく聞かれます。

『血圧は?』

って。

最低限の情報をふまえて報告します。

『現在心臓リハビリテーション中の〇〇さん(フルネーム)ですが(入院中なら病棟も踏まえた方が良い)、運動療法中に突然HRが100~160に上昇しました。

波形はリズムは一定でQRS幅は狭いです。

血圧は○○で、SpO2は○○です、意識レベルの変化はなく軽度の動機を訴えています。』

これくらいは最低限必要でしょう。

こういうのは臨機応変さも必要かもしれませんが、やはりある程度定形的に頭の中に置いておくべきです。

意味不明な報告は価値がありませんし、場合によっては医師を呼べませんからね。

一番大事な報告

そして、ここからが大事です、これだとただの現状報告ですからね。

僕の場合は、PSVTについてはある程度知っているのと患者さん、医師との関係もできているのでこのように続けました。

ちなみに、主治医は不在だったので循環器の当番医師に伝えました。

『PSVTかなと考えます、過去の心電図記録では不整脈の記録はないので初発かもしれません。3分程度で自然停止しました。運動は中止と判断しますが、このまま帰宅頂いて良いのか判断ができません。一度診察をお願いできますでしょうか?』

こんな感じです。

自分の考えを述べ、緊急ではないが判断に悩んでいることを伝えました。

医師は快く受けて下さい忙しい診察の合間にリハ室までかけつけてくれました。

心電図の記録を見返すことができるので、予め必要か所をプリントアウトして用意しておきます。

医師は見てすぐに

『不整脈なので一度診察室に来てください』

と言って帰っていきました。

かっこいいですよね!笑

まとめ

どうでしょうか?

心リハをしていると不整脈に遭遇することは珍しくありません。

今回はいきなりHRが跳ね上がったことと、波形の感じからPSVTだ!ってすぐに予想しました。

この方は不整脈の既往はなく、いつもやや頻脈だなぁ、くらいにしか思っていませんでしたのでちょっと予想外でしたけどね。

とにかく急変時の対応というのはすべてが臨機応変にというわけにはいきませんので、シミュレーションをしっかりして、常にどうすればいいのか考えておくことが必要です。

報告の作法も病院によって違うと思います、医師によっても違うでしょうけど、大事なことを的確に伝えるためにはトレーニングが必要です。

そんなに経験することが多くないのでイメトレをしっかりしておきましょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2021.06.01ボトックス治療後のリハビリテーションの考え方

お知らせ2021.06.01ボトックス治療後のリハビリテーションの考え方 お知らせ2021.03.16呼吸困難感の3つのメカニズム~原因を考えた呼吸リハビリテーション~

お知らせ2021.03.16呼吸困難感の3つのメカニズム~原因を考えた呼吸リハビリテーション~ お知らせ2021.02.14モニター心電図を見るときのちょっとしたポイント

お知らせ2021.02.14モニター心電図を見るときのちょっとしたポイント お知らせ2020.12.05心電図はリスク管理に欠かせない

お知らせ2020.12.05心電図はリスク管理に欠かせない